박신우 _ Loop Tectonics: Designing Against Demolition

서울은 어느 도시보다도 많이 짓고 빨리 부수는데 익숙하면서도, 정작 그 많은 공사에 필요한 건자재 수급을 글로벌 공급망에 의탁하는 독특한 건설산업 구조를 가지고 있습니다. 지난 세기 효율적으로 작동해온 이러한 구조는 그러나, 최근의 관세 경쟁, 우크라이나 전쟁 등 정세의 급변에 따른 특정 자재값의 파동으로 인해 서울의 여러 건축 프로젝트가 무산되는 식으로 그 취약성을 드러내고 있습니다. 이렇듯 우리 건설산업이 딛고 서있는 하부구조의 지속 불가능함에 대해 건축가들이 발언하기 시작해야 한다는 것이 본 프로젝트의 출발점입니다.

폐 건자재의 지역적 재사용은 이러한 상황에서 건축가 개인이 실천할 수 있는 지극히 실리적인 생존전략이며, 불안정한 공급망에서 벗어나 내수를 진작시킬 기회이기도 합니다. 더불어 건물의 전체 생애주기 중 천연자원을 건자재로 가공하는 과정에서만 무려 50%의 탄소가 배출되는 바, 자재의 재사용이 탄소중립에 기여한다는 점 역시 명확합니다.

비올레 르 뒥, 앨리슨과 피터 스미슨, 임스 부부 같은 위대한 건축가들은 당대의 자재 생산체계 변화를 민감하게 감지하고, 긍정하며, 그것을 자신의 건축으로 통합해낸 바 있습니다. 이러한 계보의 연장선상에서 제가 던지고자 하는 질문은 순환경제 체제로의 이행이 어떤 건축미학(style)을 열어줄 것이며, 그것을 가능하게 하는 물리적 구축의 프로세스는 무엇인가입니다.

대상지는 금천구 독산역 인근으로, 낙후된 소규모 공장과 저층주거가 뒤섞인 곳입니다. 2026년부터 서울시가 최초로 추진하는 ‘도시재생 뉴딜사업’으로 인해 일대에 많은 철거공사가 예정되어 있습니다. 이 시점에서 버려지는 자재를 회수해 본 프로젝트에 활용하는 상황을 가정하였습니다. 이를 위해 먼저 독산동 전체를 관찰하고 회수 가능한 자재들을 파악하였습니다. 다음으로 영상과 같이 자재들의 내재탄소량과 구조적 성능이 기록된 일종의 자체 BIM 파일을 만들어, 실제 설계과정에 활용했습니다.

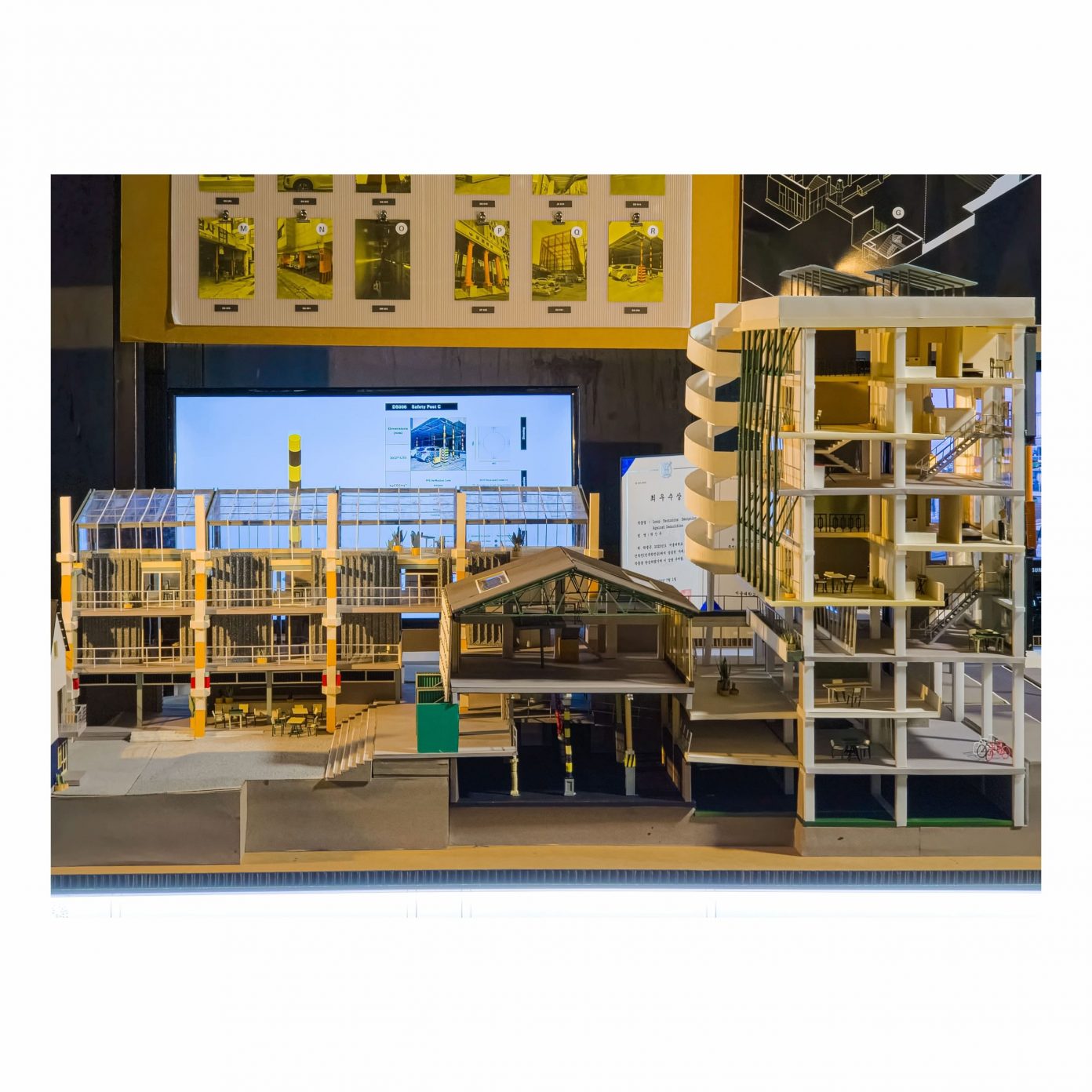

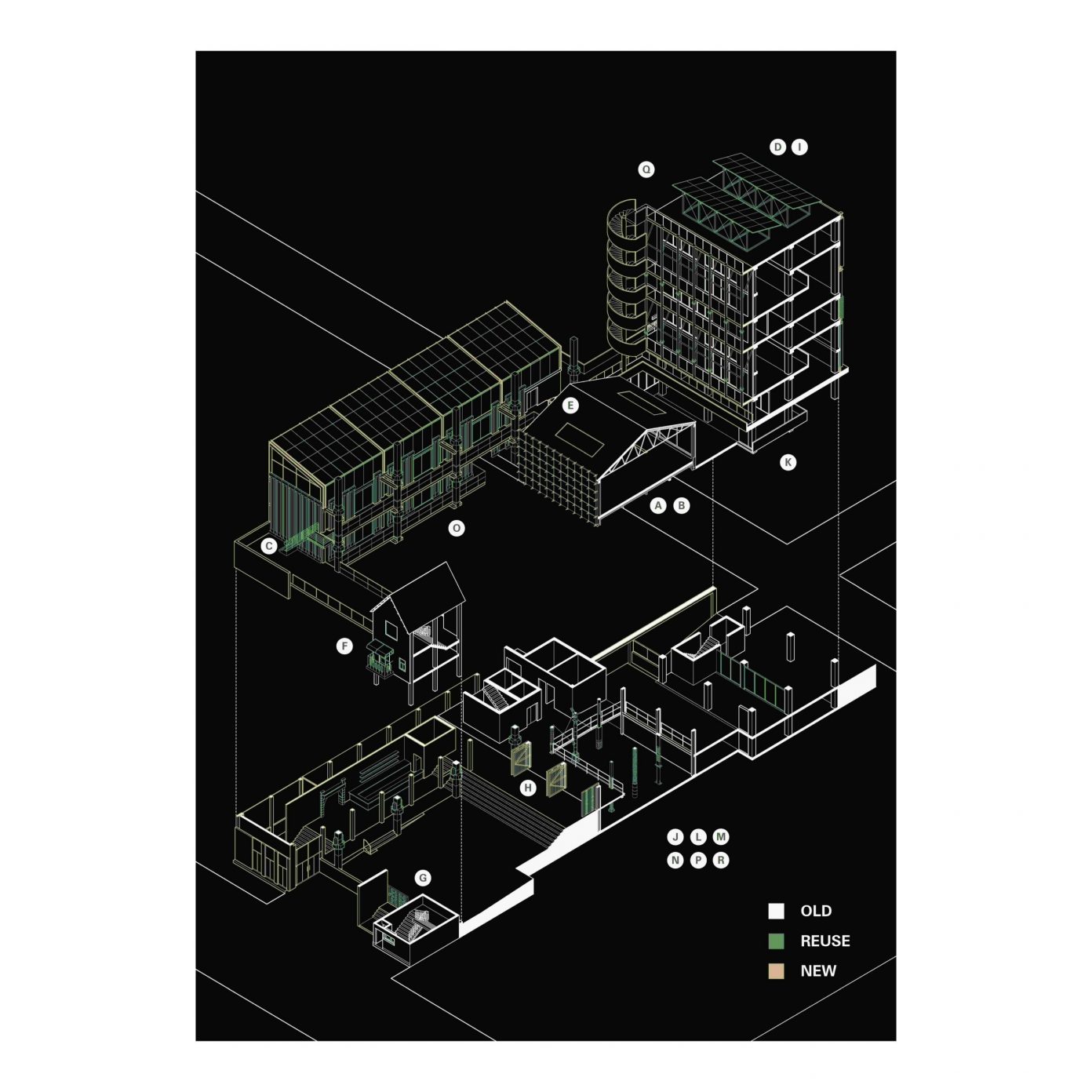

회수한 자재를 토대로 한 리모델링 설계의 과정입니다. 작은 건물 2개를 합쳐 리모델링하고, 약간의 신축을 덧붙였습니다. 프로그램으로는 최근 젊은 예술가들이 금천구에 유입되는 점을 고려해 아티스트 레지던시를 제안했습니다. 평면에서는 레지던시의 작업, 전시, 주거 공간이 왼쪽부터 순차적으로 담깁니다. 도면의 선 색깔을 3가지로 구분했습니다. 검은 선은 기존 구조물, 녹색선은 회수해온 폐자재, 주황색 선은 새로 산 자재를 의미합니다.

먼저 대상지 안에 있는 기존 건물의 구조체와 코어를 존치시키고 나머지를 철거합니다. 북쪽으로 기다란 매스를 끼워넣고, 이것을 기존의 코어에 접속시킴으로써 각 매스를 연결합니다. 마지막으로 지면 레벨을 열어 관객들의 통행을 가능하게끔 했습니다. 결과적으로 저층부에서는 오고가는 관객들의 산책이, 상층부에서는 작가들이 상주하는 작업 및 거주공간이 주를 이룹니다.

지금부터는 큰 것부터 작은 것까지, 규모별로 건물을 폐자재로 구축해나간 전략에 대해 소개 드리겠습니다.

Frame: 구조시스템을 만들어나간 전략입니다. 이것은 독산동 공영주차장에 있는 3.3미터 높이의 프리캐스트 기둥과, 6.9미터 스팬의 천장 슬라브를 일으켜세워 구조시스템으로 전용한 것입니다. 내부 구조는 역보 형태로 양옆에서 기둥을 잡아주는데, 주차장 기둥 높이가 항상 일정하리라는 보장이 없으므로 빨간 보조기둥을 받쳐 불확실성에 대응합니다. 한편 기둥과 건물 사이의 넓은 틈으로 프리캐스트 천장이 끼어들어가기 때문에, 마찬가지로 스팬의 편차에 대응이 가능합니다. 평면에서 이 기둥들은 8미터 간격으로 사이트 전체를 가로지르며 전체적인 질서를 만들어내고 있기도 합니다. 결과적으로 땅속에 파묻혀있던 자재들이 전면에 나타나면서 플라잉 버트리스와도 같은 장면이 연출됩니다.

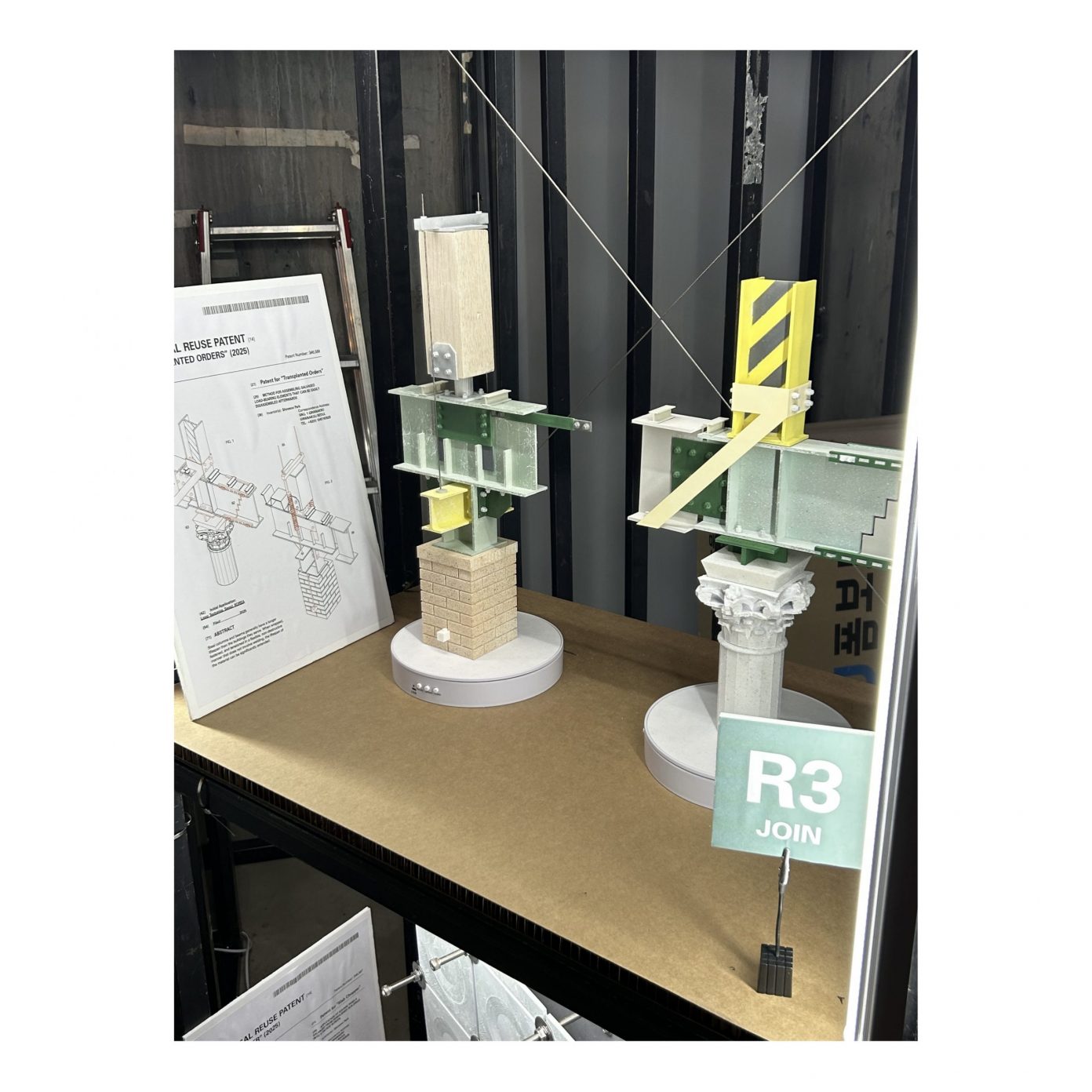

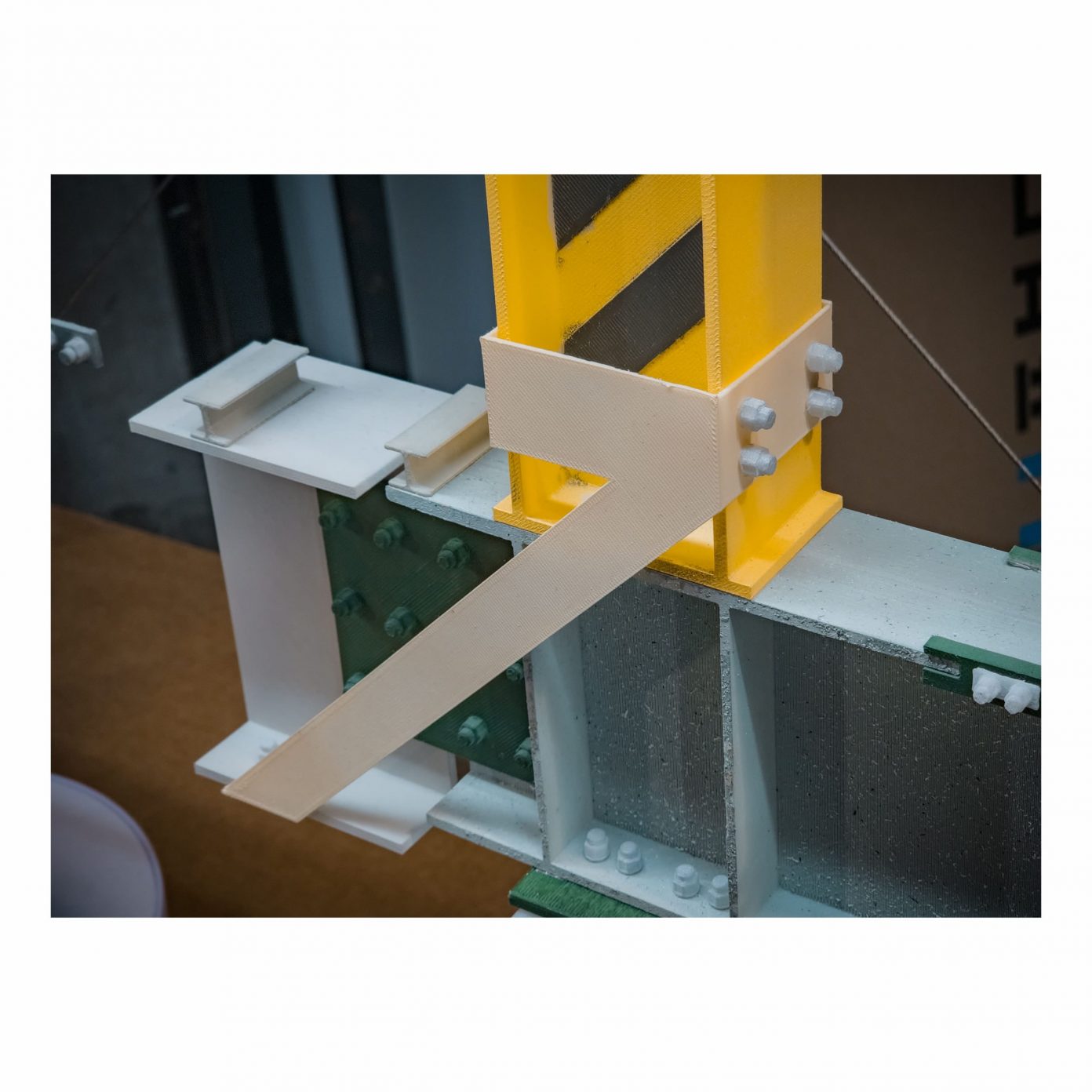

Join: 기둥과 보의 체결에 관한 전략입니다. 설계자가 원하는 스팬의 구조부재를 얻기 어려운 경우에 대응하는 디테일입니다. 독산동의 소규모 공장들에서 회수한 기둥 보를 조합하여 구조적 강성을 90% 이상 유지하면서도 폐자재를 쓸 수 있는 3가지 구법을 적용했습니다. 칼럼 자켓팅이라고 하는, 결구부에 부목을 대주는 디테일이 적용되었고, 또 원하는 스팬의 H빔을 얻기 위해 톱니를 만들어 맞물려주는 인터메싱 기법, 그리고 인장력을 받는 철근을 바깥으로 내놓는 디테일을 적용하여 자원순환을 기반으로 하는 텍토닉을 탐구했습니다. 이러한 디테일은 다시 전체 공간에서 클럽 같은 분위기를 만들어 여러 사람들을 집객하는 공간이 됩니다.

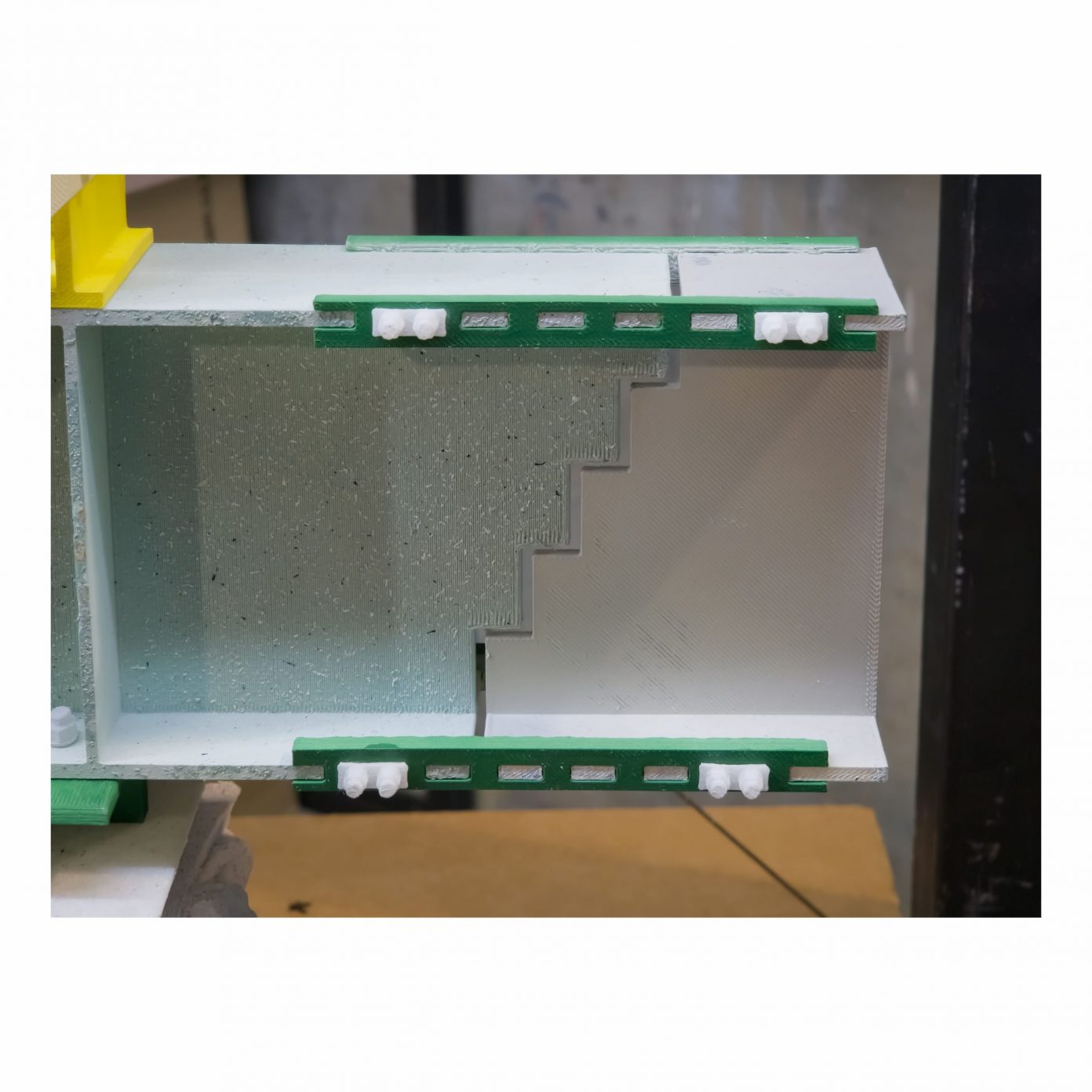

Skin: 마지막으로 외피를 구성한 전략입니다. 모형에서 가운데 매스의 전면 파사드에 해당합니다. 철거 과정에서 나오는 타일이나 천장마감재처럼 정사각형 모양으로 규격화된 판재를 파사드로 재사용하는 디테일입니다. 폐타일의 정확한 치수를 예측할 수 없기 때문에 만들어지는 이 디테일은, 네 점의 두께 값이 모두 다르더라도 와셔의 조임을 통해 타일을 고정할 수 있습니다. 화학적 접착제와 용접을 하지 않기 때문에 추후 타일공사를 할 일이 생기면 여기서 빼서 쓸 수도 있습니다. 이러한 사실을 과장해서 표현하기 위해 불필요하게 커다란 와셔를 사용하여, 마치 타일이 임시적으로 공중에서 붙잡혀있는 듯한 느낌을 전달하고자 했습니다.

이상의 디테일들은 근본적으로 예측 불가능한 폐자재의 치수에 대응하며, 끊임없이 비파괴적으로 재조합될 수 있으면서도, 여전히 독산동의 장소적인 맥락을 강하게 내포한다는 점에서 새롭습니다. 이렇게 만들어진 지속가능한 건축적 방정식(formula)이 서울 곳곳에 적용될 때, 건축은 다시금 기술, 경제, 문화를 통합하는 주체가 되어 위기의 전선으로 나아갈 힘을 얻습니다.

Seoul is a city more accustomed to building quickly and tearing down just as soon as almost any other global metropolis. Despite the massive volume of construction, however, the industry relies heavily on global supply chains for its materials. This system functioned efficiently throughout the last century, but recent geopolitical shifts—such as tariff wars and the war in Ukraine—have caused sharp price fluctuations for key materials, leading to the cancellation of numerous architectural projects in Seoul. The starting point for this project is the belief that architects must begin to speak out about the unsustainability of the underlying structures supporting our construction industry.

In this context, architecture based on material reuse is a highly pragmatic survival strategy that individual architects can adopt. It also offers an opportunity to strengthen domestic demand by reducing dependence on unstable supply chains. Furthermore, considering that as much as 50% of a building’s total lifecycle carbon emissions come from the process of converting raw materials into building products, reusing materials plays a significant role in achieving carbon neutrality.

Great architects such as Viollet-le-Duc, Alison and Peter Smithson, and Charles and Ray Eames were highly attuned to changes in the material production systems of their time. They embraced these shifts and integrated them into their work. In the same vein, what kind of architectural style might emerge from a transition to a circular economy, and what physical construction processes can make it possible?

The site is located near Doksan Station in Geumcheon-gu, an area characterized by aging small factories and low-rise housing. Starting in 2026, the area will undergo extensive demolition as part of Seoul’s first “Urban Regeneration New Deal” project. This proposal assumes a scenario in which materials discarded during these demolitions are recovered and reused for this project. The process began by surveying the entire neighborhood to identify recoverable materials. I then created a custom BIM file—shown in the video—that records the embodied carbon and structural performance of these materials for use in the design process.

The design involves remodeling two small buildings by combining them and adding a modest new extension. The program responds to the recent influx of young artists into Geumcheon-gu by proposing an artist residency. In the plan, the spaces for work, exhibition, and living are arranged sequentially from left to right. The drawings use three line colors: black for existing structures, green for reclaimed materials, and orange for newly purchased materials.

First, the existing structural frames and cores on the site are retained while the rest of the structure is demolished. A long new mass is inserted on the north side, connecting to the existing core to link the volumes. Finally, the ground level is opened to allow public circulation. As a result, the lower levels support pedestrian flows and wandering visitors, while the upper levels provide studio and living spaces for resident artists.

Below are the strategies for constructing the building with reclaimed materials, moving from large-scale frameworks to finer details.

Frame: This strategy creates the structural system by repurposing 3.3-meter-high precast columns and 6.9-meter-span ceiling slabs from the Doksan public parking garage. The internal structure utilizes inverted beams that clamp the columns from both sides. Because the parking garage columns may not have uniform heights, red auxiliary columns are used to address this uncertainty. Similarly, the large gap between columns and buildings allows for adjustments to variations in slab spans. In plan, these columns cross the entire site at 8-meter intervals, establishing overall order. Materials once buried underground now appear prominently in the final design, creating scenes reminiscent of flying buttresses.

Join: This strategy addresses the challenge of joining columns and beams when structural members with the desired spans are hard to source. Using columns and beams salvaged from small local factories, I applied three joining methods that preserve over 90% of structural strength while enabling reuse. One is column jacketing, adding secondary members at joints. Another is an intermeshing detail creating a toothed connection for mismatched H-beams. A third exposes the tensile reinforcement externally. These details reveal a tectonic language rooted in resource circulation, contributing to a club-like atmosphere that attracts people.

Skin: This strategy focuses on the building envelope, specifically the façade of the central mass in the model. It reuses square, standardized panels such as tiles or ceiling finishes salvaged from demolitions. Because the exact dimensions of the reclaimed tiles are unpredictable, the detail uses washers to clamp them, even if their four corners have different thicknesses. By avoiding chemical adhesives or welding, the system allows the tiles to be removed and reused in future projects. To emphasize this idea, I exaggerated the size of the washers to create a visual effect in which the tiles seem temporarily suspended in midair.

These details fundamentally address the unpredictable dimensions of reclaimed materials while enabling continuous, non-destructive reassembly. At the same time, they remain deeply rooted in the local context of Doksan. When such a sustainable architectural ‘formula’ is applied throughout Seoul, architecture can once again become a unifying force that integrates technology, economy, and culture, and gain the power to move to the front lines of the crisis.