김효진 _ Mingle-Mangle

‘혼자 있고 싶은데, 외로운 건 싫어.’

다소 모순적이지만 많은 이들이 공감하는 이 감정에서 출발했다.

1인 가구는 꾸준히 늘고 있고, 고독사는 이제 더 이상 특정 계층만의 문제가 아니다.

누구나 마주할 수 있는 일상적인 위험 속에서, 사람들은 고립되지 않으면서도 사적인 삶을 원한다.

이 프로젝트는 그 사이 어디쯤—

즉, 섞여 살되 섞이지 않을 자유를 가진 주거의 가능성을 탐색한다.

기존 코리빙 하우스는 종종 두 가지 부담을 안긴다.

첫째, 공유 공간이 '찾아가야 하는' 구조로 되어 있다는 점.

커다란 거실이나 주방이 중심에 있지만, 오히려 그 중심으로 걸어가는 일이 낯설고 어색하다.

둘째, 그 공간 안에서 개인이 과도하게 노출된다는 점.

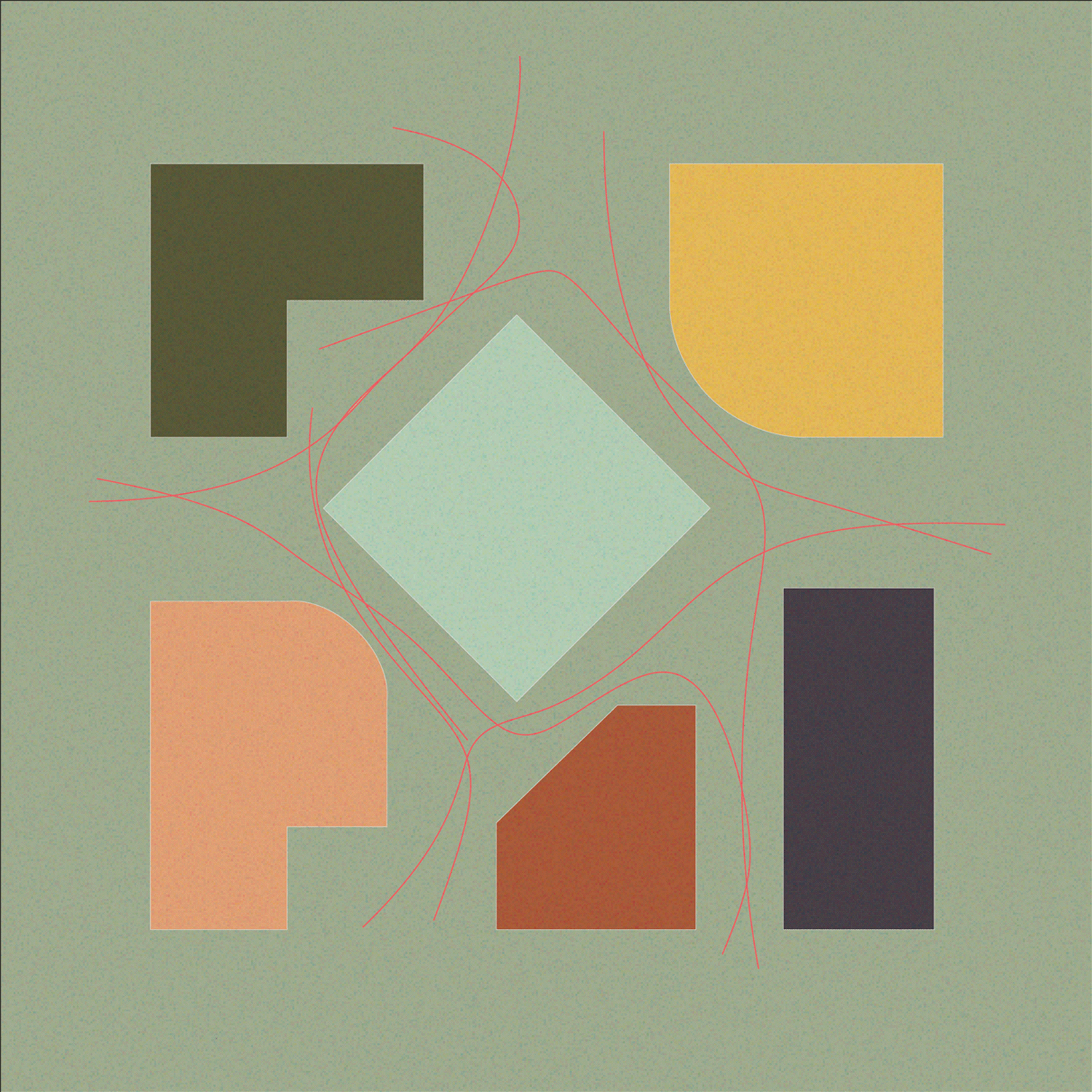

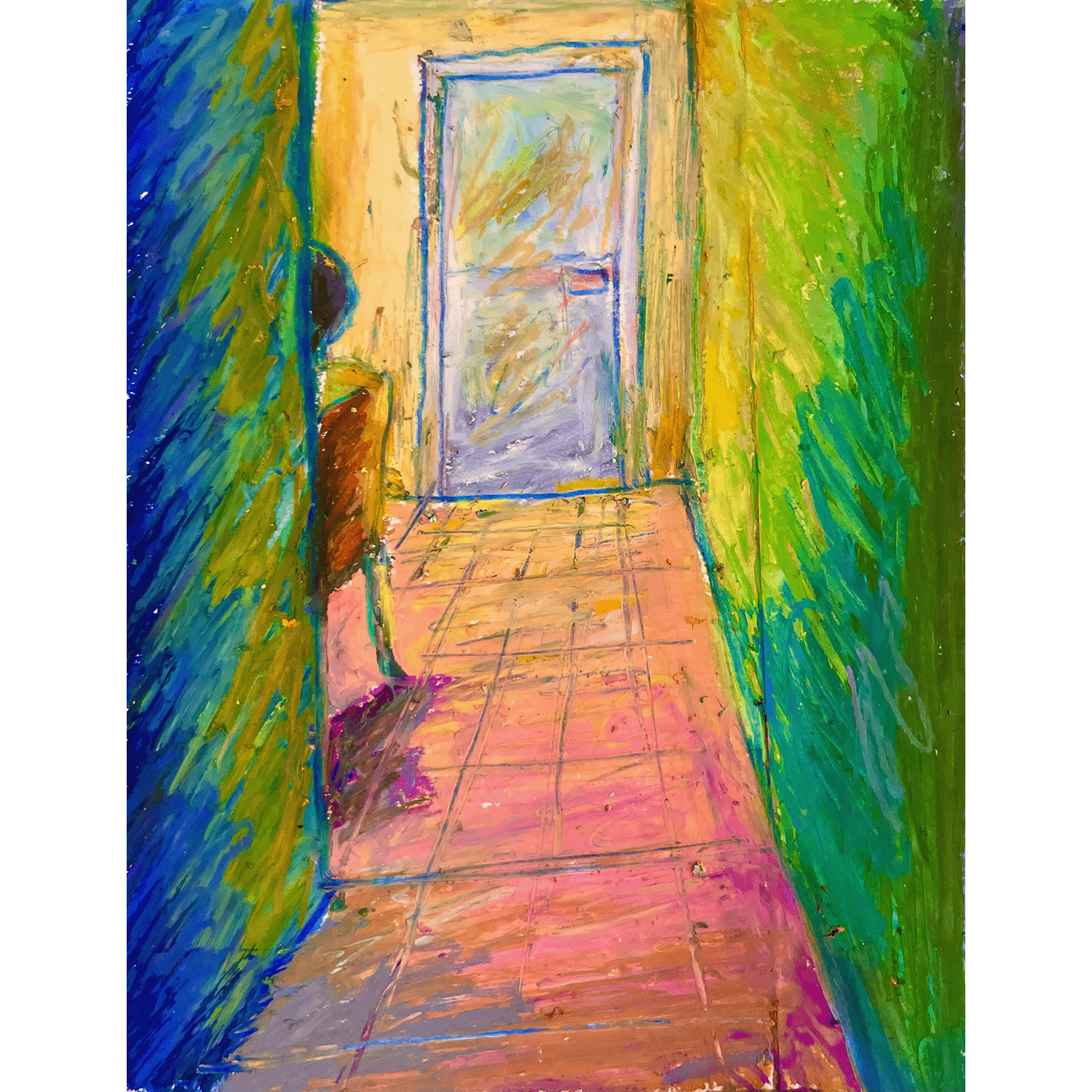

이 프로젝트는 그 반대편에 있는 풍경을 상상했다.

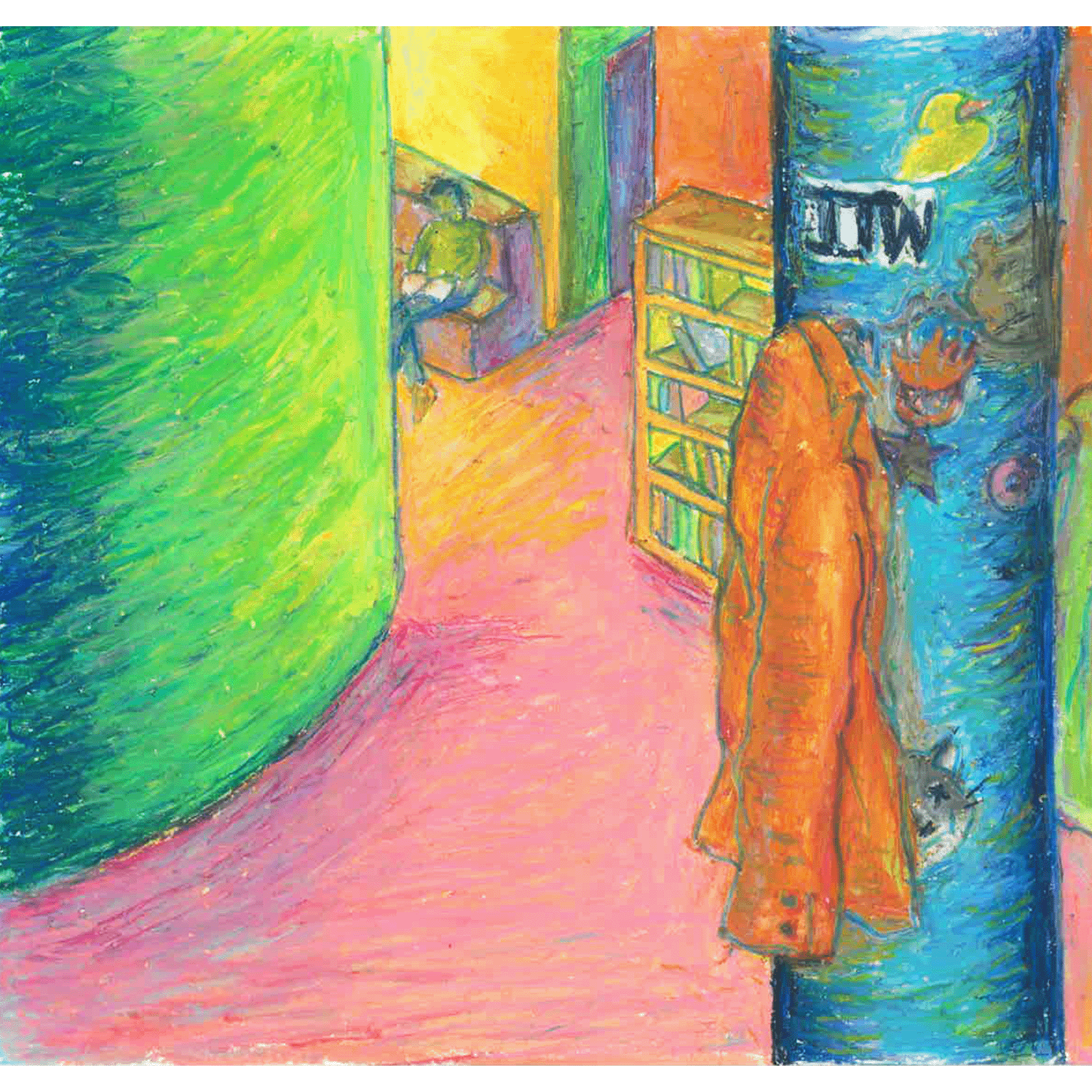

공유 공간이 생활 반경 안으로 자연스럽게 '찾아오는' 구조,

그리고 각자의 흐름 속에서 조용히 섞이고 비껴가는 주거.

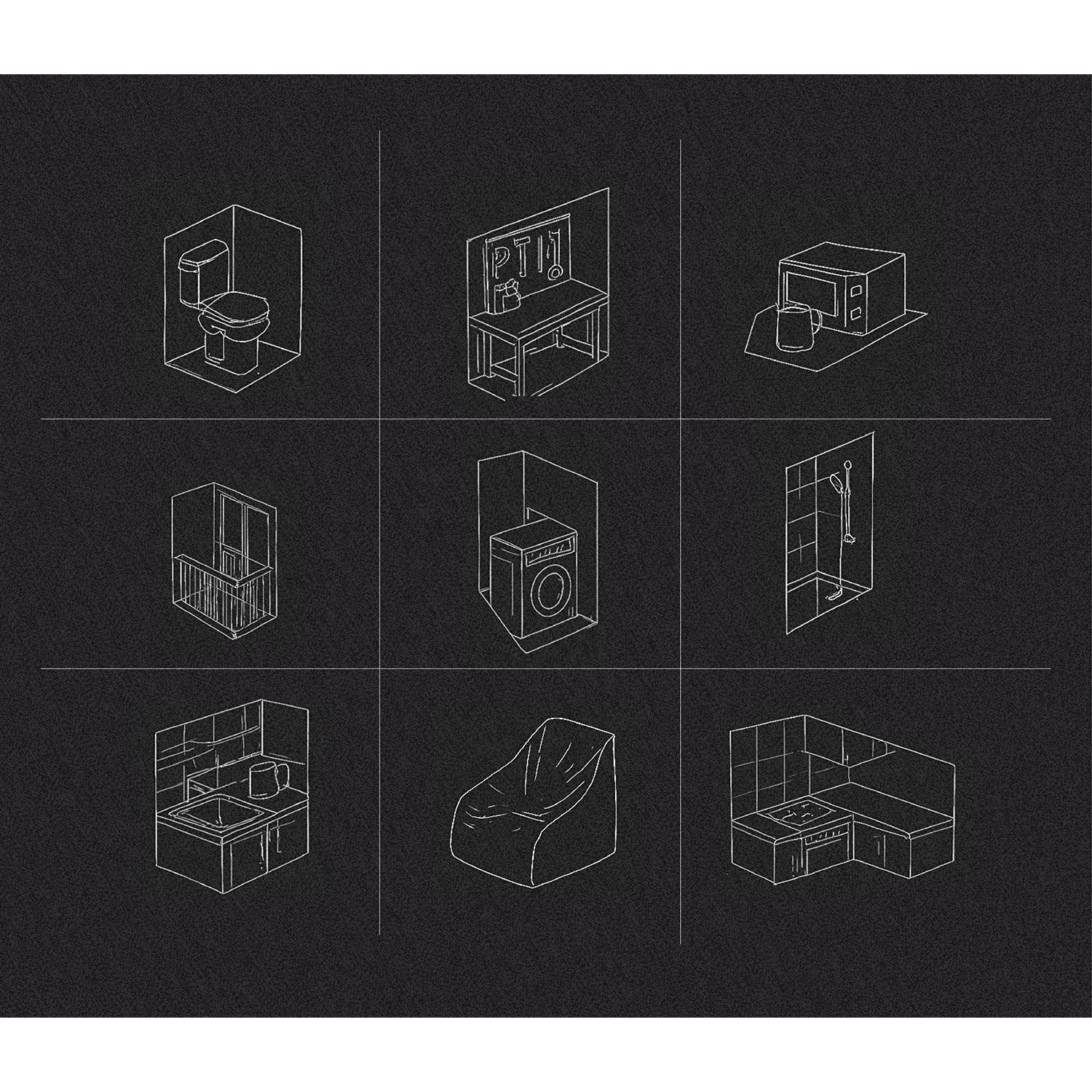

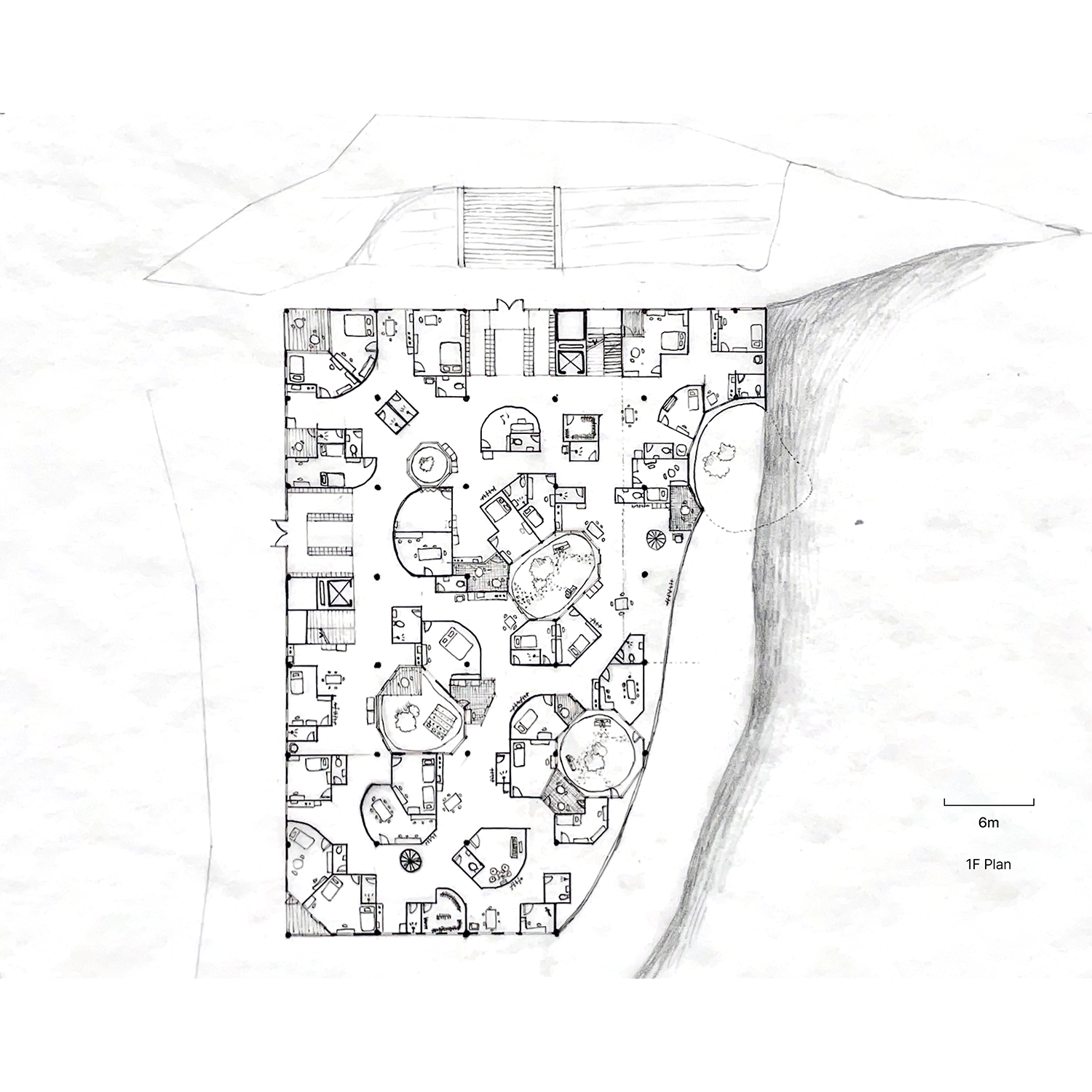

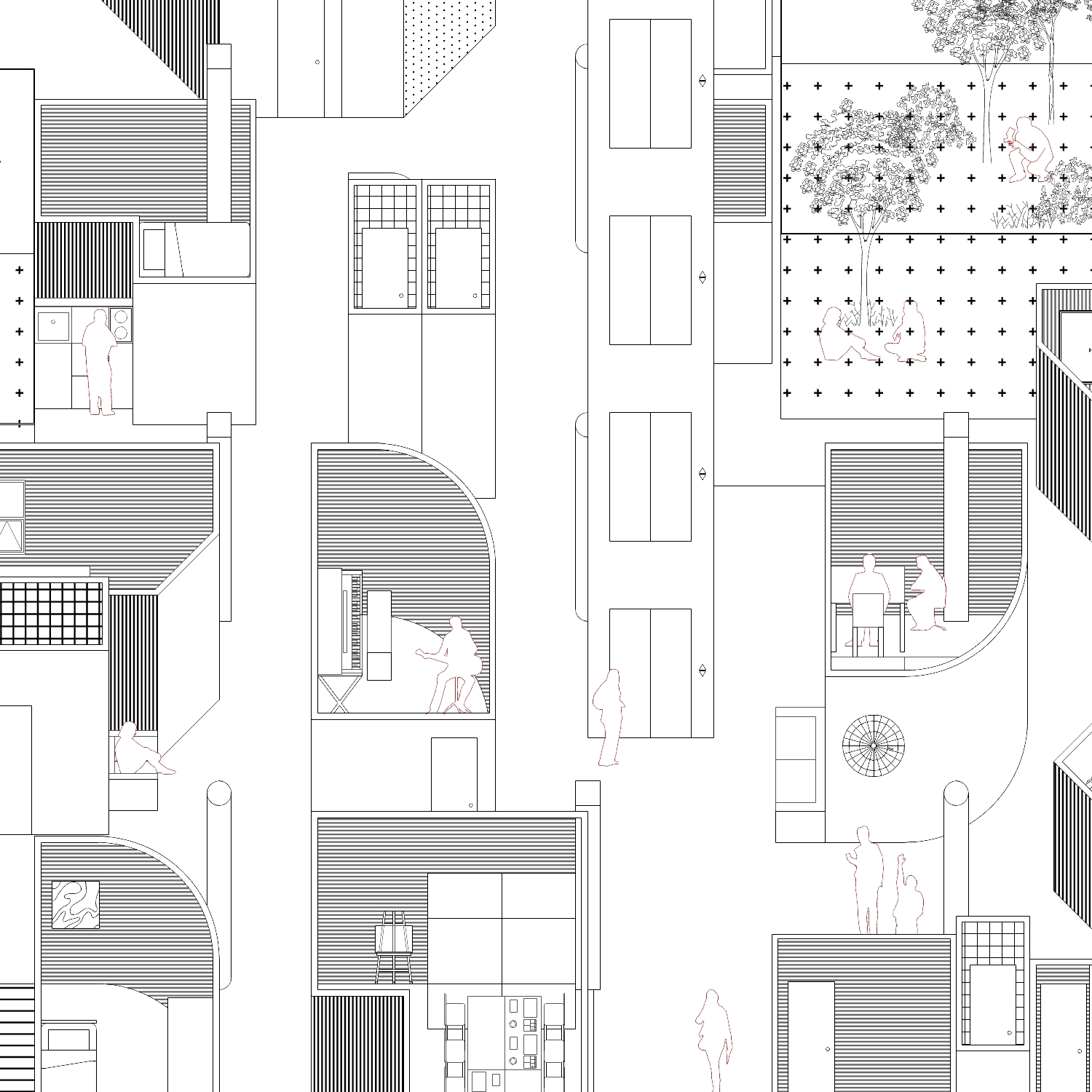

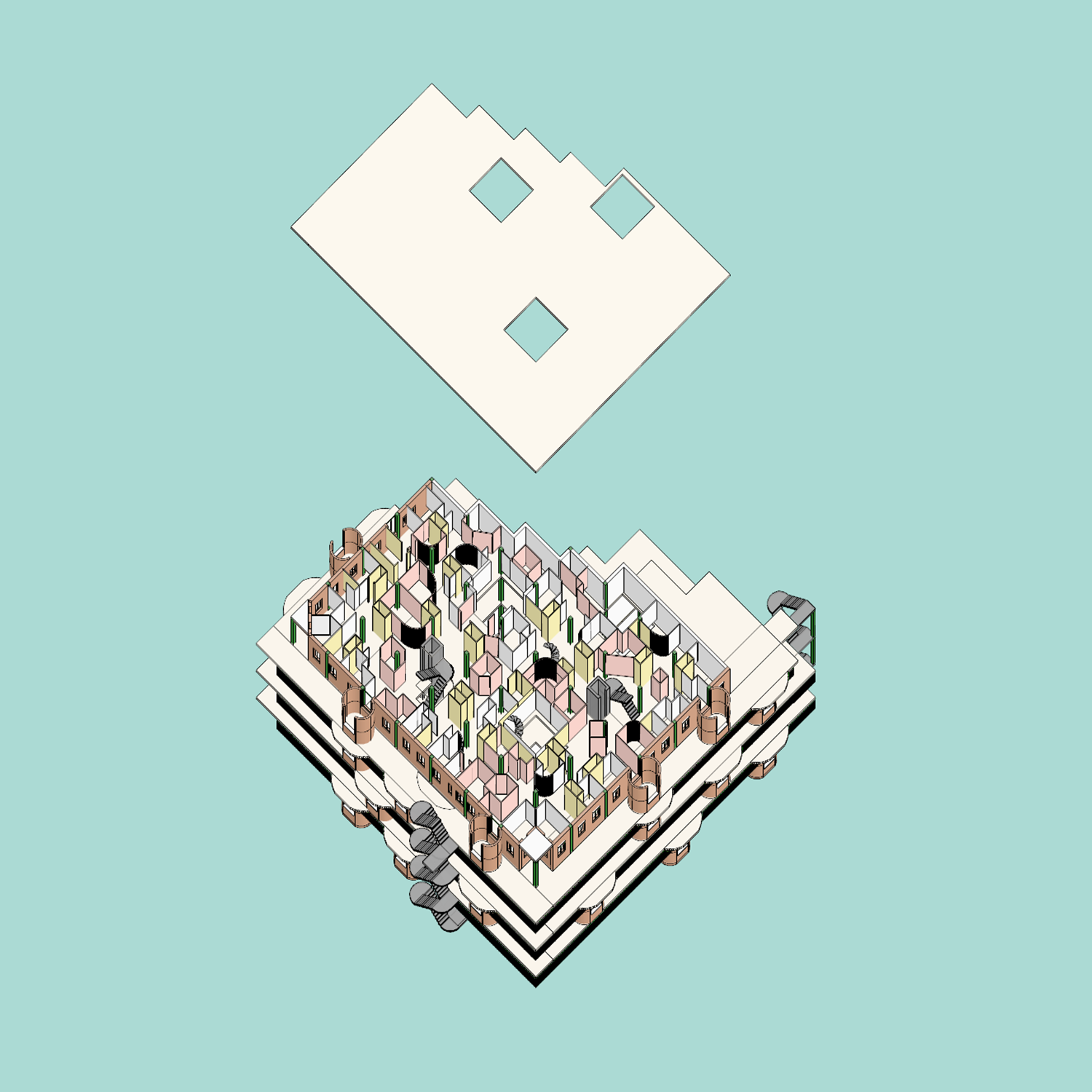

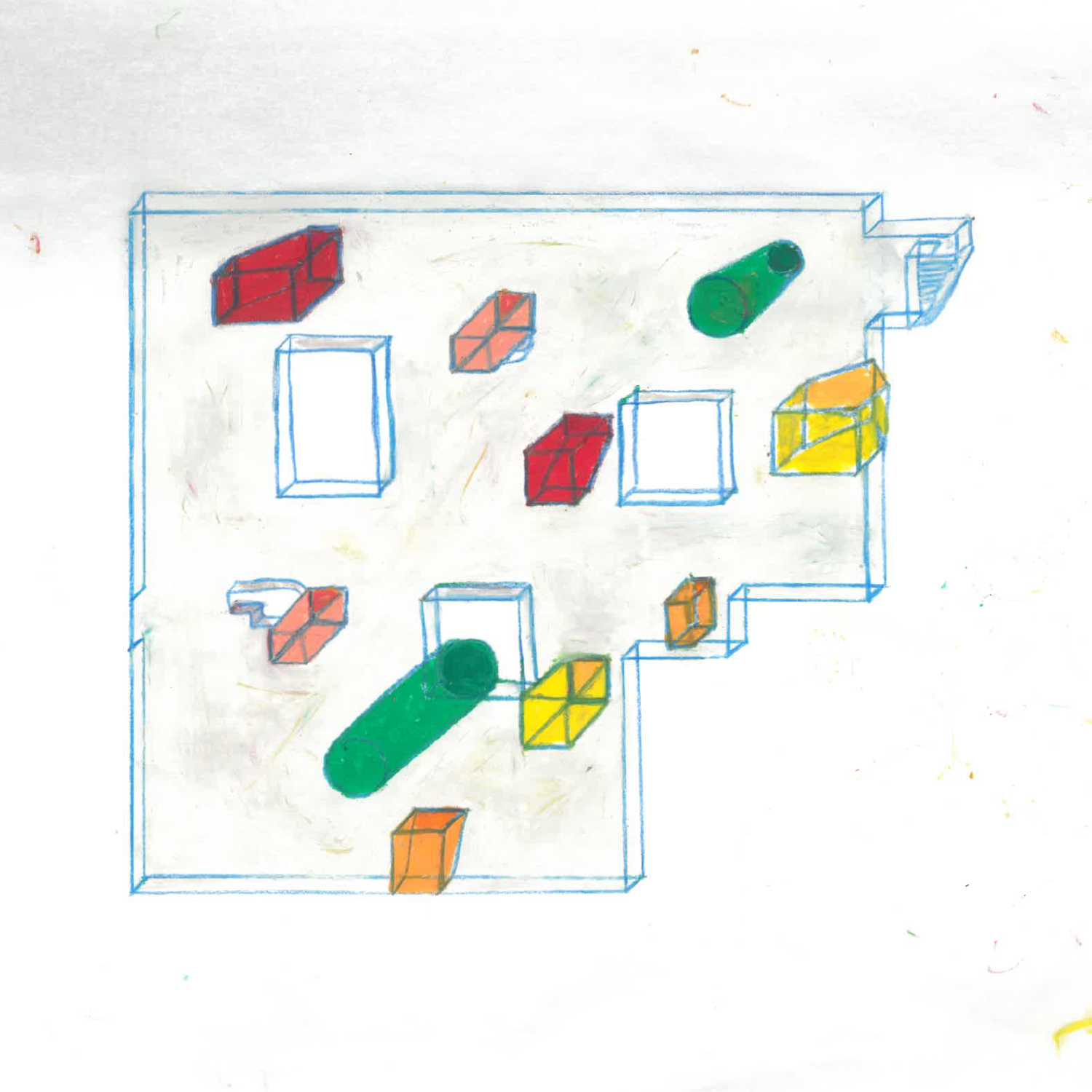

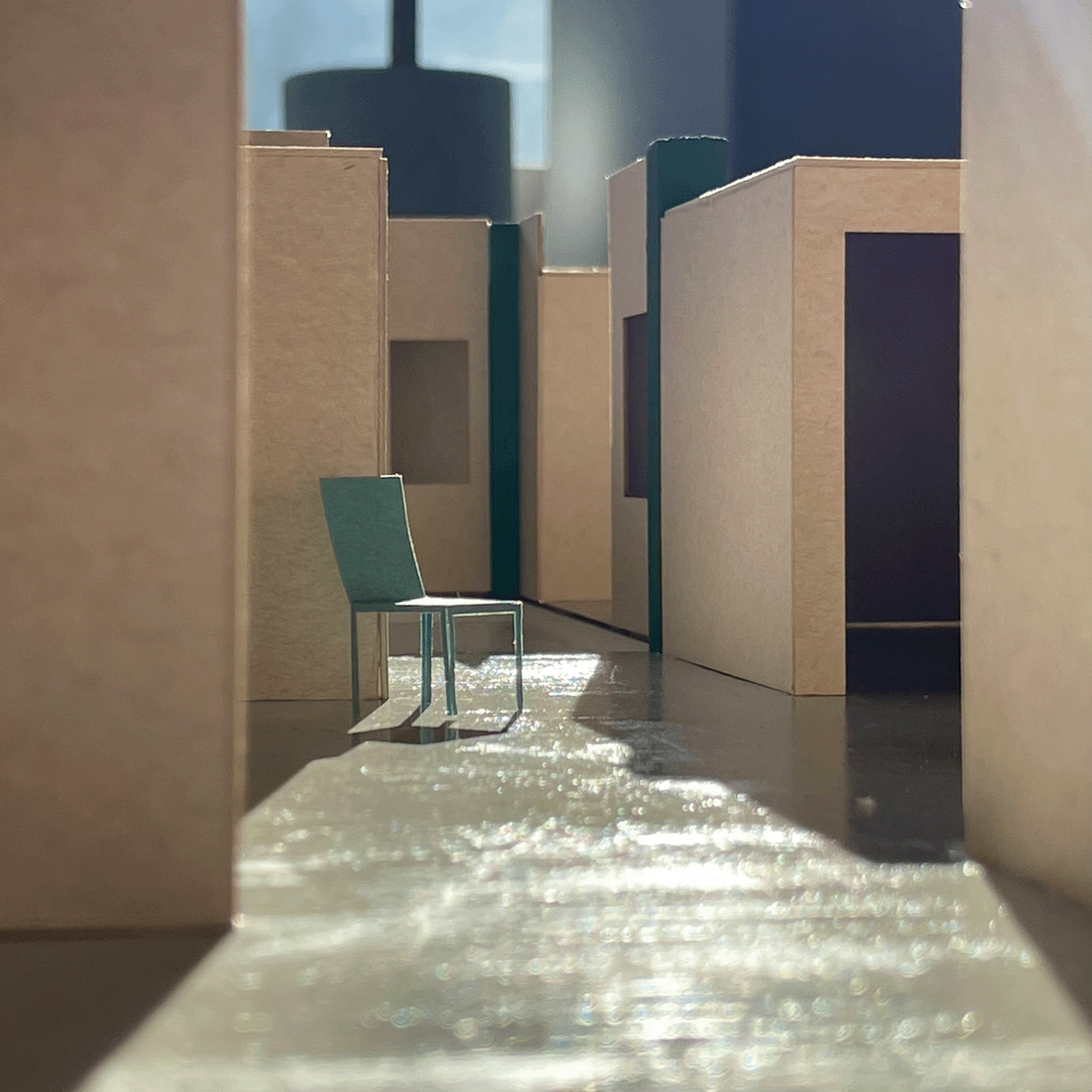

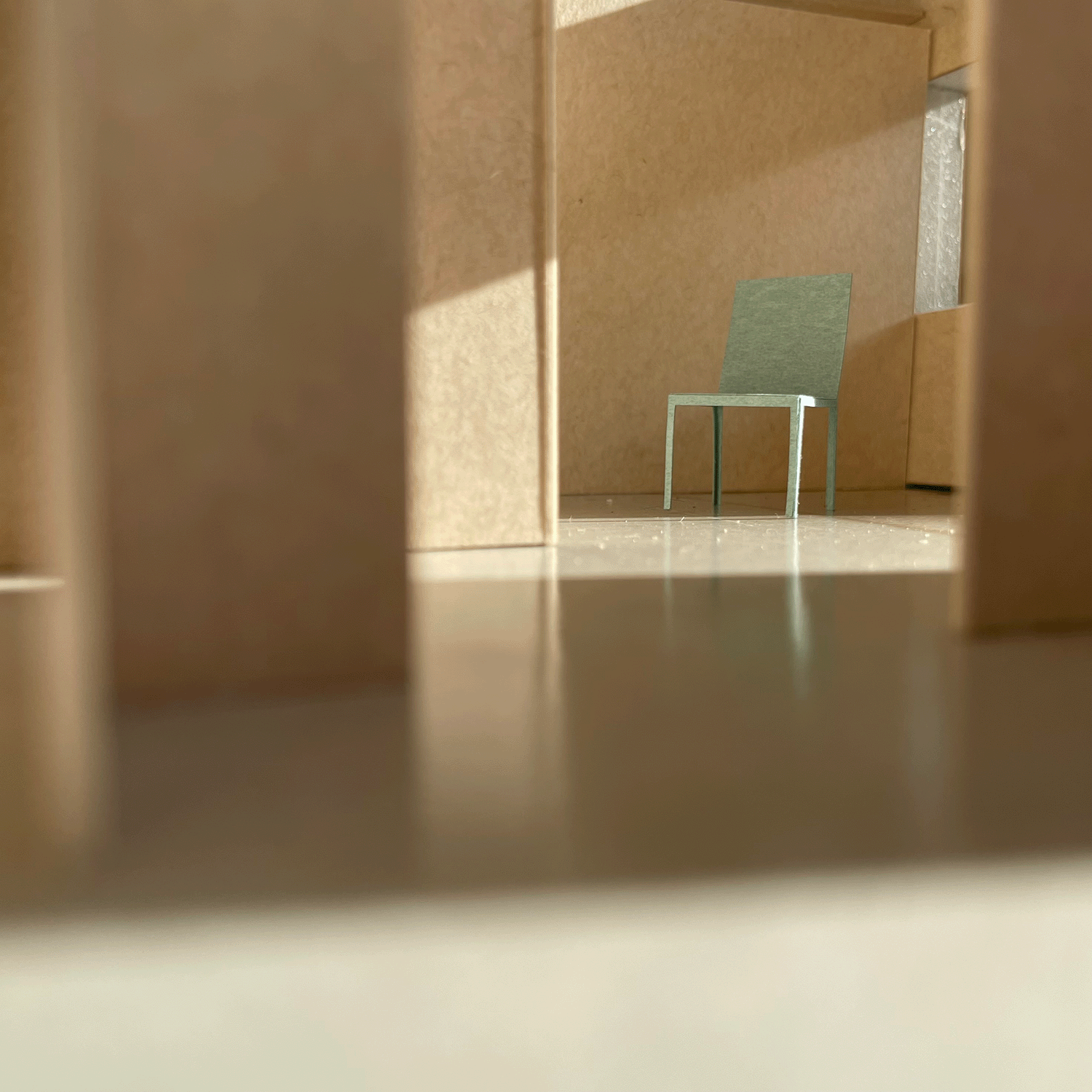

작고 다양한 크기의 조각 공간들이 흩뿌려져 있다.

침실과 부엌 사이, 복도와 계단 틈 사이—

그 조각들은 마치 골목처럼 얽혀 있으며,

누구의 시선에도 완전히 노출되지 않으면서도, 누군가와 마주칠 수 있는 틈을 만들어낸다.

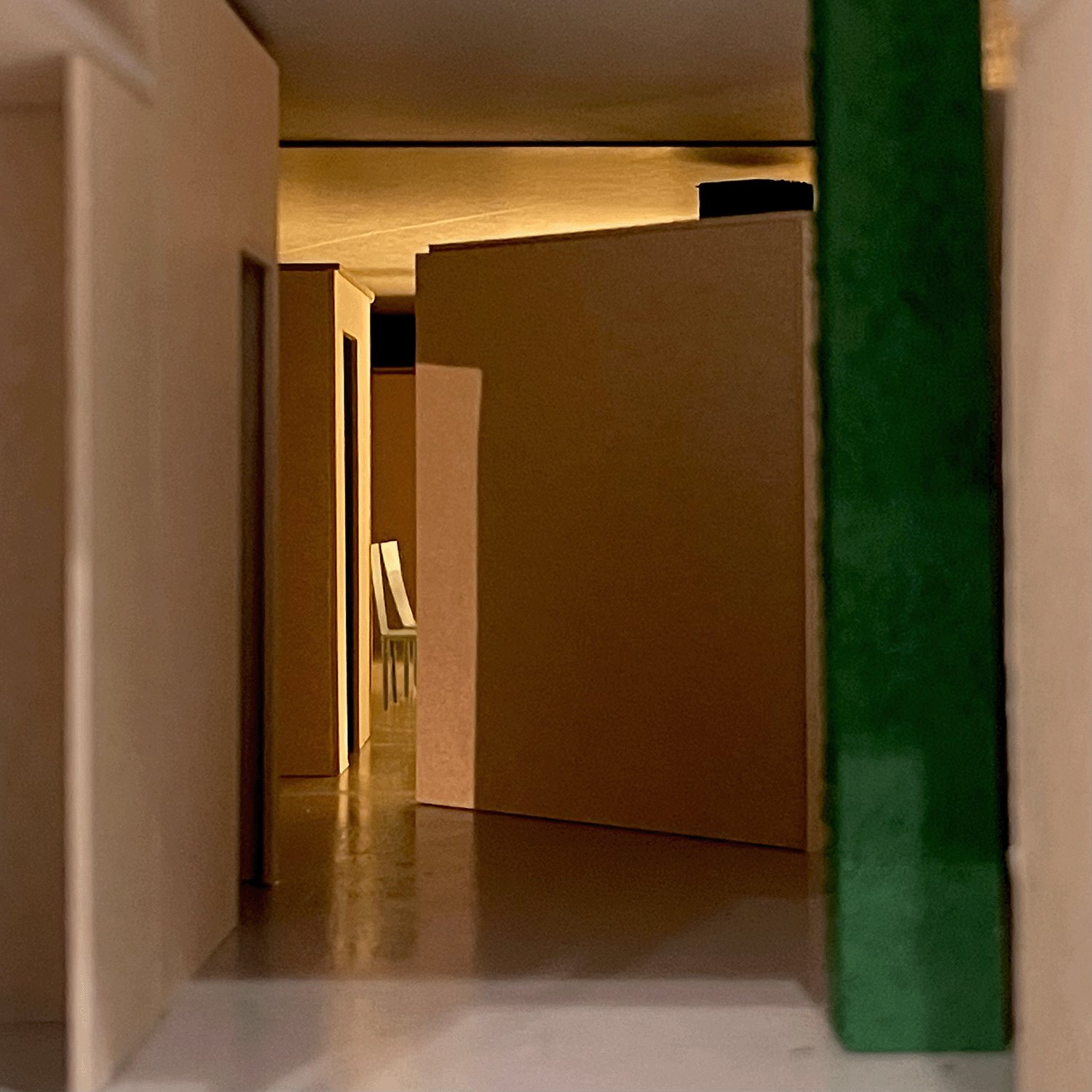

어떤 공간은 조용해서 사적인 장소처럼 느껴지고,

어떤 공간은 여러 사람이 자연스럽게 머무를 수 있는 너른 동선의 일부가 된다.

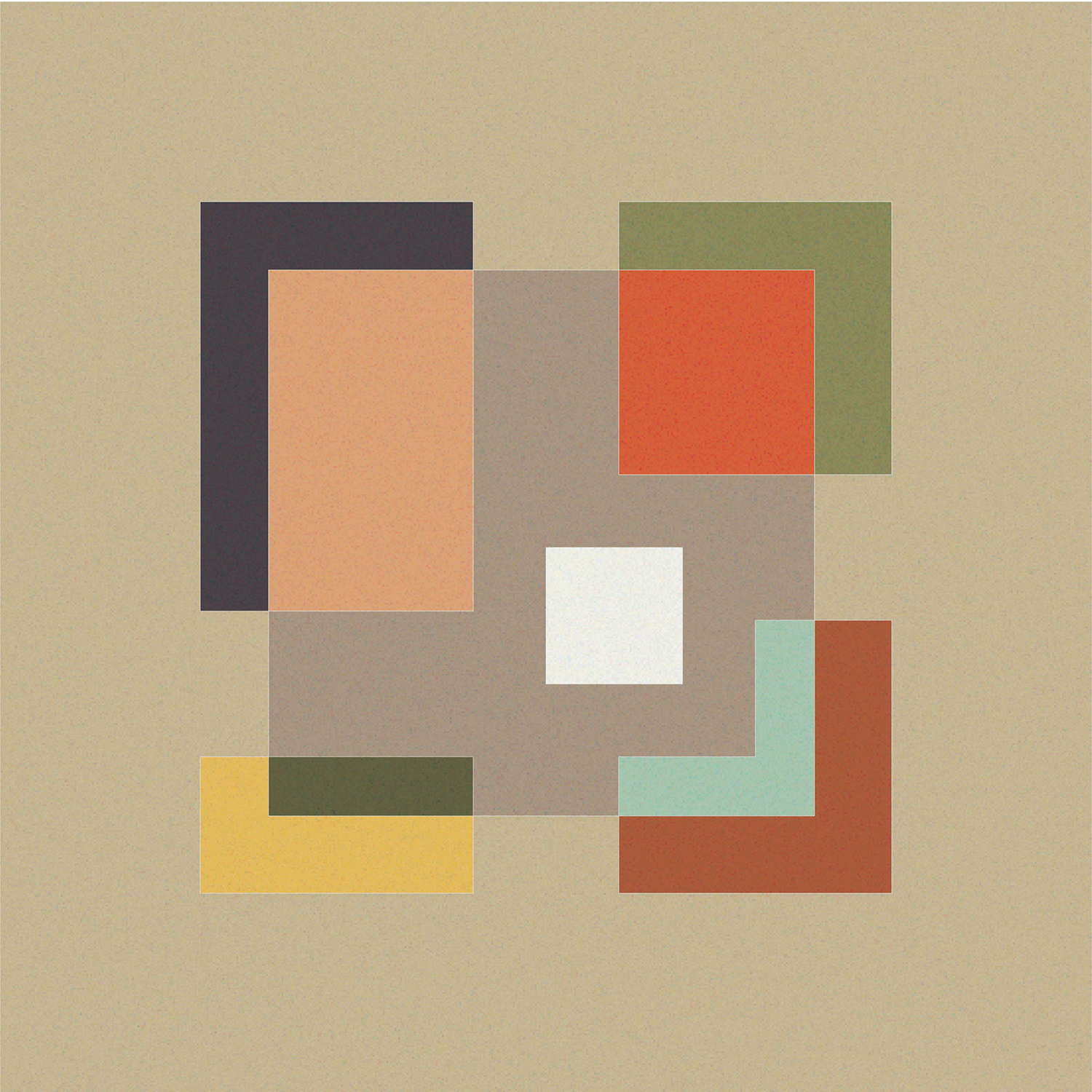

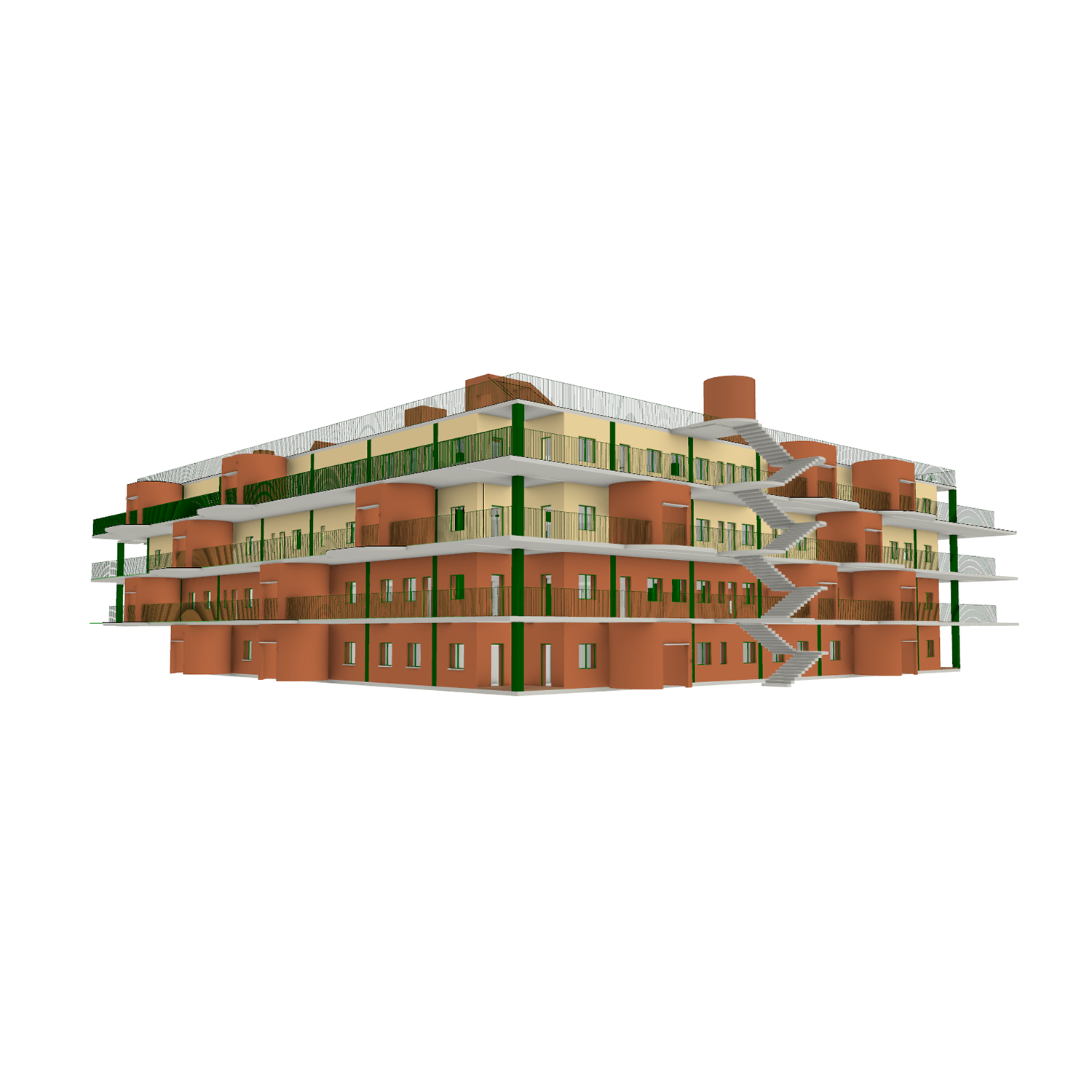

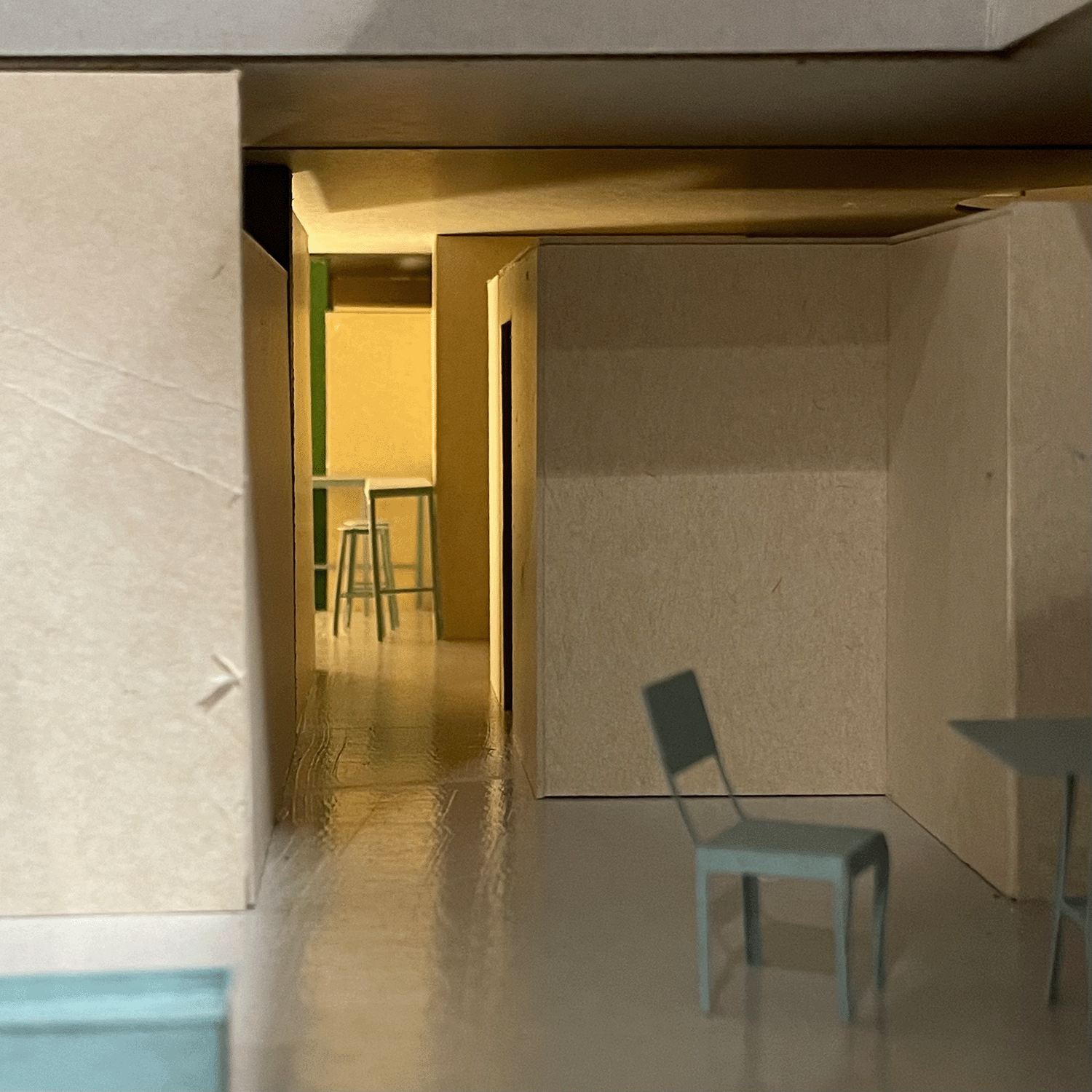

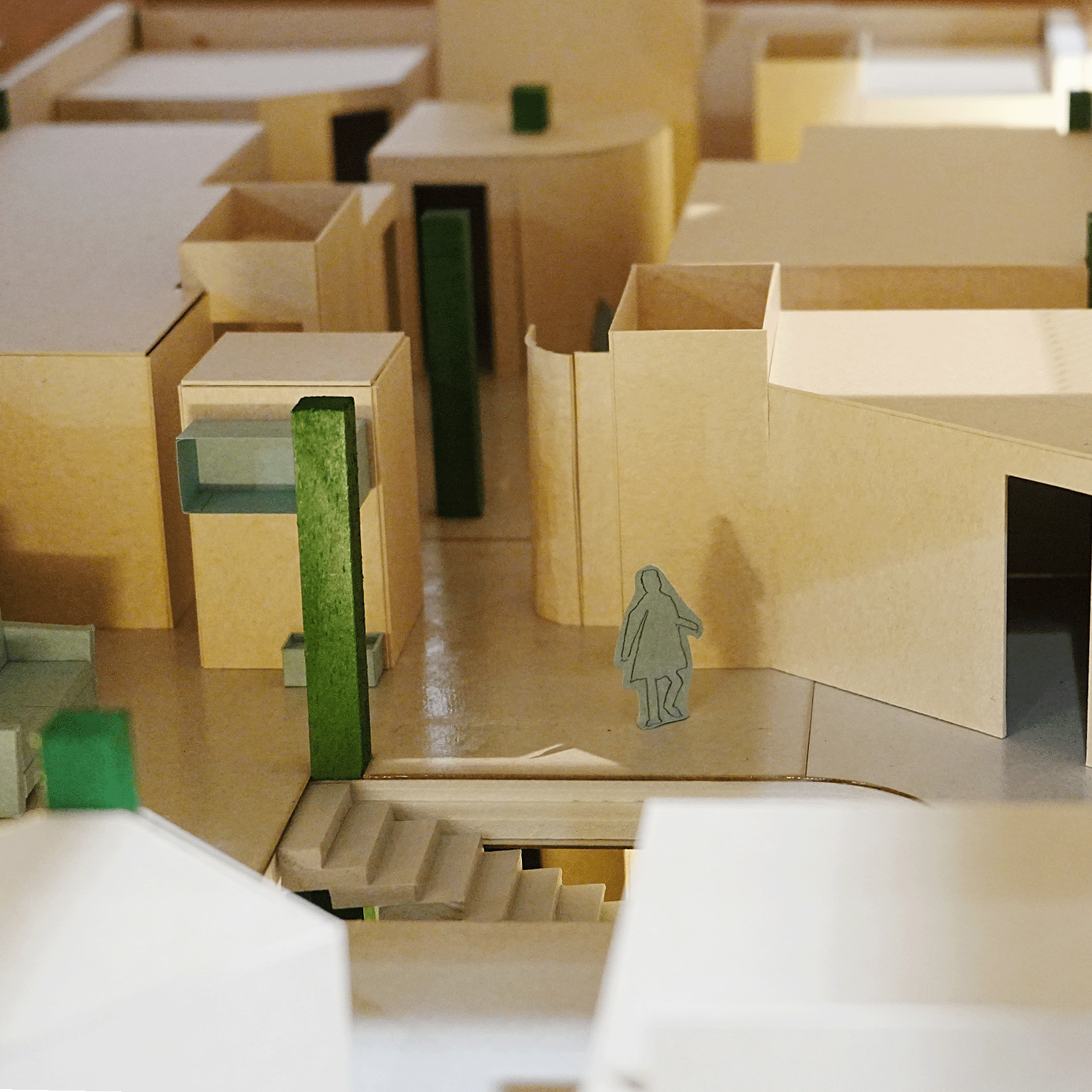

곡면의 벽, 바닥 재질의 변화, 침실 출입구의 방향, 기둥, 동선의 폭,

그리고 공유 공간의 분포를 조절하며

공간과 사람 사이의 거리감을 섬세하게 조율했다.

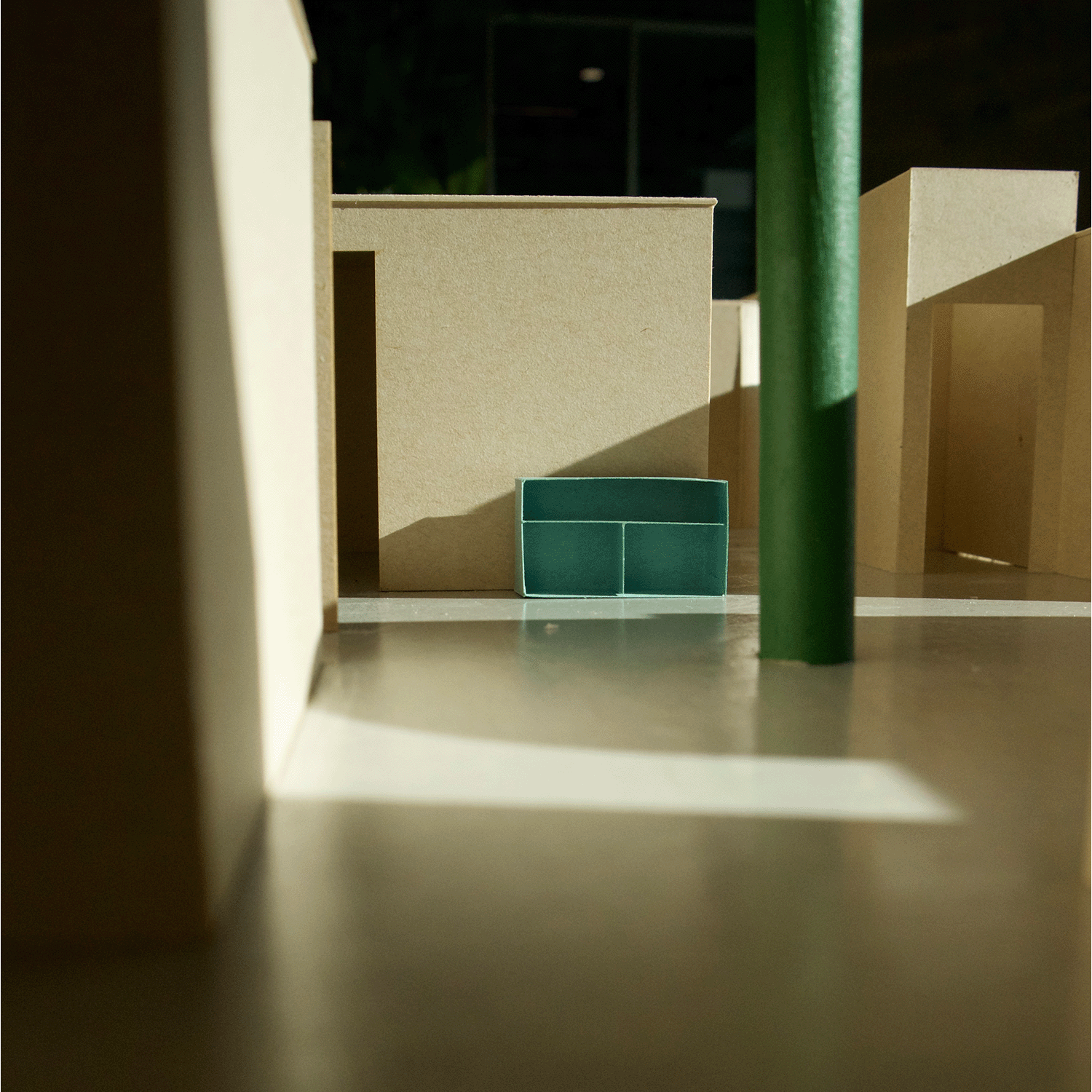

공유는 분명 존재하지만, 지금의 공동주택처럼 무겁지도, 피곤하지도 않다.

생활 속에 조용히 스며들고,

너무 가까워지지도, 너무 멀어지지도 않는 접촉면을 만든다.

이 프로젝트는 '공유의 피로'를 경계하면서도,

사람과 사람이 너무 멀어지지 않도록 설계된 공동주택의 새로운 유형이다.

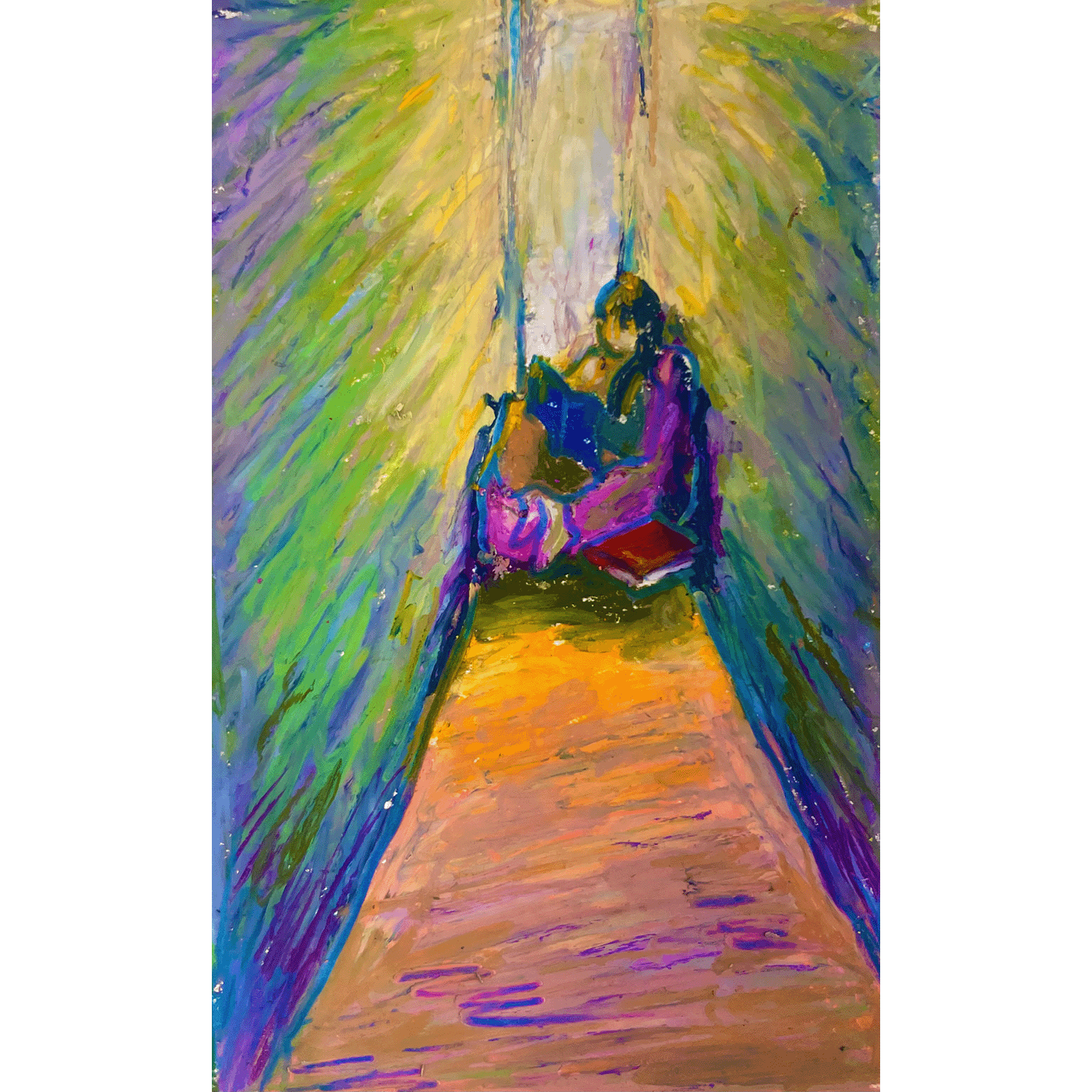

그 속에서 공간과 사람들이 ‘밍글맹글’ 섞여 사는 장면을 그리고자 했다.

“I want to be alone, but I don’t want to feel lonely.”

A sentiment that may seem contradictory, yet one that resonates deeply with many.

This project begins with that feeling.

Single-person households are on the rise, and solitary death is no longer an issue confined to specific groups. It has become an everyday risk that anyone could face. In a time when people seek solitude and safety while also yearning for connection, this project explores a new kind of shared housing — one that allows for both separation and gentle mingling.

Conventional co-living houses often come with two major burdens.

First, they create large communal spaces that residents are expected to actively "go to." While these spaces are meant to foster interaction, they can end up feeling forced or uncomfortable.

Second, they often expose individuals too much within those spaces, leaving little room for privacy.

This project reimagines that structure.

What if shared spaces didn’t demand our presence, but instead quietly approached us?

What if communal living could happen in a way that felt seamless — embedded naturally into the rhythm of everyday life?

Here, small, diverse “fragments” of shared spaces are scattered throughout the building.

These fragments are woven together like alleyways — accessible from many directions, softly linked, and never fully central.

They don’t dominate.

They appear as corners where you might encounter someone, or pause quietly by yourself.

Some spaces are calm and secluded, feeling almost private.

Others become gentle intersections, where spontaneous encounters can occur.

Rather than designing one fixed way to share, the project proposes a system of flexible proximity.

The architecture subtly modulates distance and interaction through curved walls, changes in flooring texture, directional entrances, columns, circulation width, and the dispersed placement of shared programs.

The result is a spatial rhythm that lets residents come close — but never too close.

Sharing, here, is not eliminated — it is redefined.

It is not heavy or disruptive.

It does not demand effort.

Instead, it quietly exists within personal flows, creating soft edges where lives touch lightly.

This housing model is careful not to romanticize collectivity nor ignore the emotional fatigue it can bring.

It remains aware of what I call the “fatigue of sharing,” while still proposing a way for people not to drift too far from one another.

This is a house where people and space can mix in ways that are neither intrusive nor isolated —

a place for lives to mingle and blur, just enough.